【防災・危機管理】記事一覧

【令和7年 第3回定例会 決算委員会2】

決算委員会の企画総務委員会所管で質問した内容は、下記の通りです。

● 災害時の充電スポットで、蓄電池からスマホに高速充電できる体制整備

● SNSによる人権侵害について

・無料相談を24時間メールにより受付する相談体制

・投稿削除や発信者情報開示請求など、法的手段をとる際、専門家へ繋げる体制

災害時の充電スポットは、実用的なテーマ。前進です!

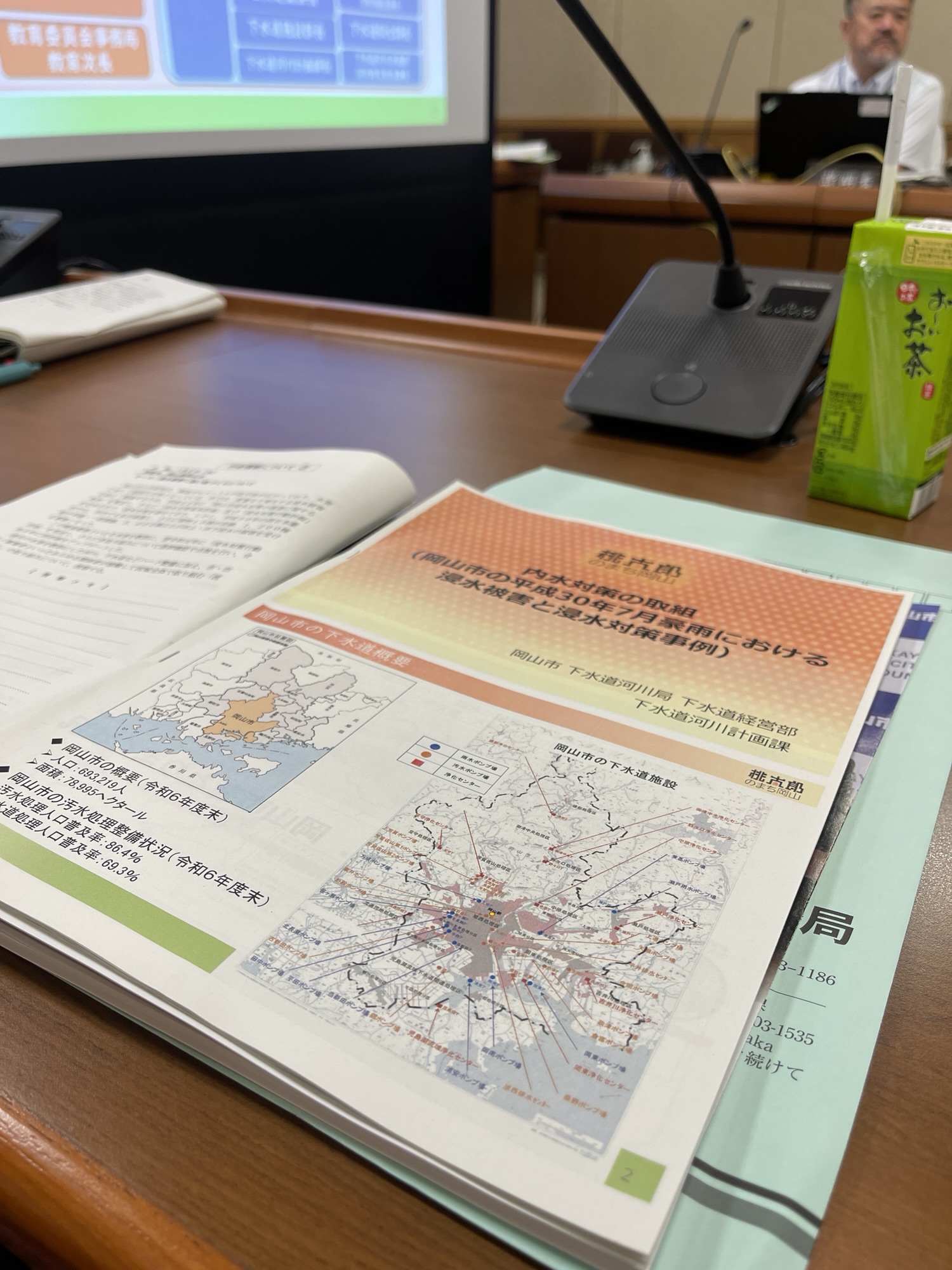

委員会視察③【浸水被害に強いまちづくり@岡山市】

3箇所目は、岡山県岡山市の「浸水被害に強い街づくりについて」

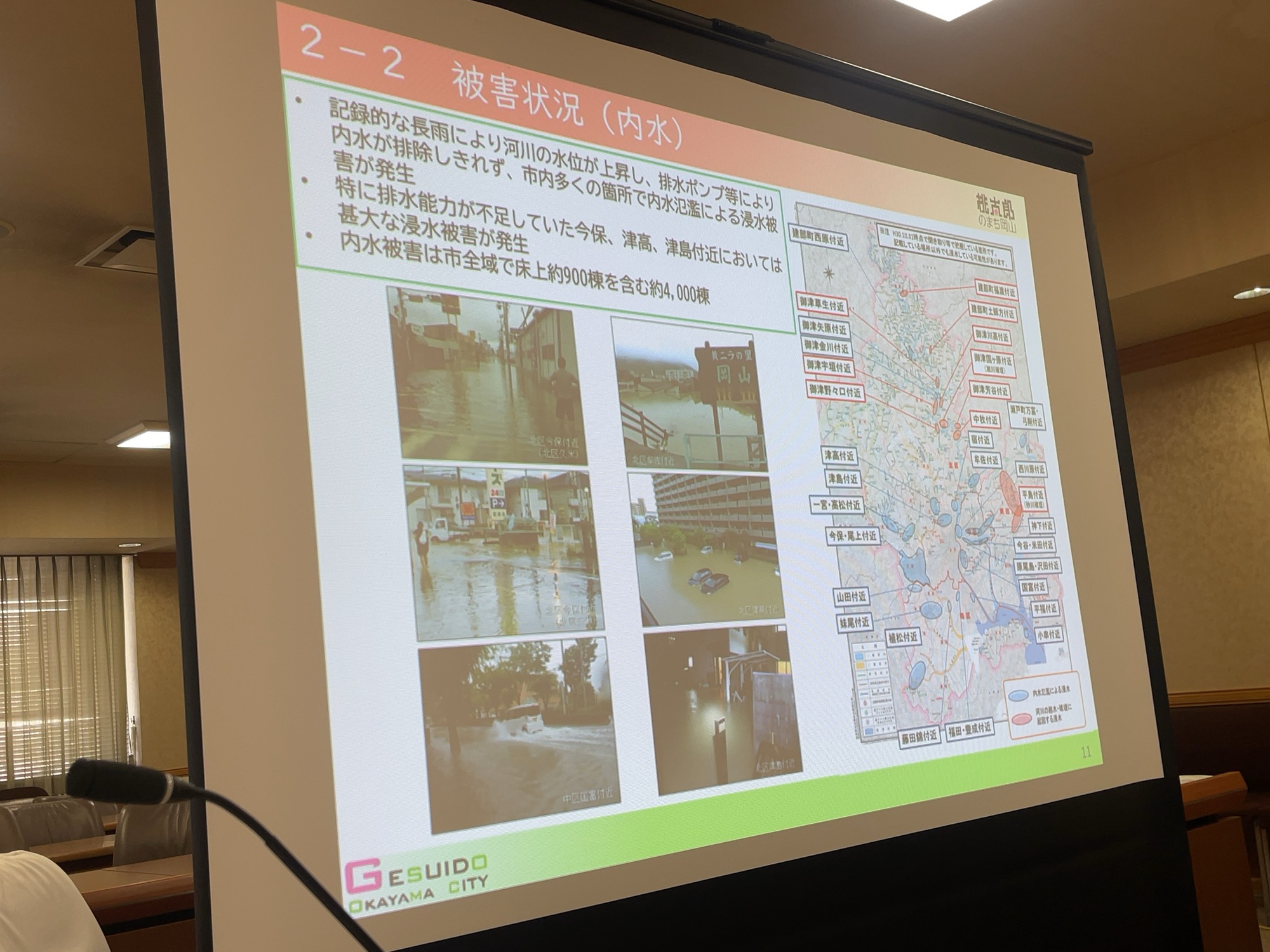

岡山市は、海抜0メートルの低平地が広がっており、水害に対して脆弱な立地となっている。岡山市では、平成29年に、度重なる浸水対策基本計画及び浸水対策行動計画を定めて、対策を取ってきましたが、平成30年の西日本豪雨対策で、市内4名が負傷。さらに建物13棟が全壊、1200棟超えが半壊・一部損壊、5000棟以上が床上・床下浸水被害を受けた。

それを受け、令和元年に浸水対策行動計画を見直しを行った。

市民・事業者・市が協働して流域全体で取り組む流域治水の取り組みを実行。

具体的には、

・民間事業者には、開発行為に対して貯留施設の設置を要請。

・市民には、雨水ますや側溝の詰まりを防ぐため、雨季前に清掃をお願いしている。

・家庭では、雨水貯留タンクを設置。一時的に貯留することで雨水の流出を抑制。貯留タンクと付属品に、2/3の助成。(上限3万円)

・止水板購入費及び設置工事の1/2(上限50万円)

・土のうの砂を岡山市が用意して配布。市民の方は土のうの袋に砂を詰めて、自ら取りに来てもらう。1世帯土のう袋20枚まで。5月〜9月に月1回配布実施。

世田谷区でも、区民・事業者を巻き込んでの浸水対策が必要だと思いました。世田谷区に当てはめて、提案してみます。

令和6年 一般質問が終了しました!〜二子玉川の堤防整備が実現!〜一歩一歩前進しています

今回も、一般質問をいたしました!

テーマは下記の通り。

●「小1の壁」対策

●チーム担任制を導入しよう!

●区役所窓口に、生成AIを活用しよう!

●二子玉川の無堤防地域への堤防整備が実現!

●豪雨対策〜河川の内水氾濫を防ぐために、樋門へのポンプ設置、流向計の設置が必要〜

●豪雨対策〜下水菅の分流式地域の雨水菅の整備を〜現在3割。残り7割の整備を!

●豪雨対策〜ピークカットのために、調節池の整備を!〜

●豪雨対策〜豪雨対策基本方針で、目標降雨プラス10ミリに引き上げを!〜

●世田谷区のレンタサイクルから民間シェアサイクルの移行を丁寧に対応すべき。

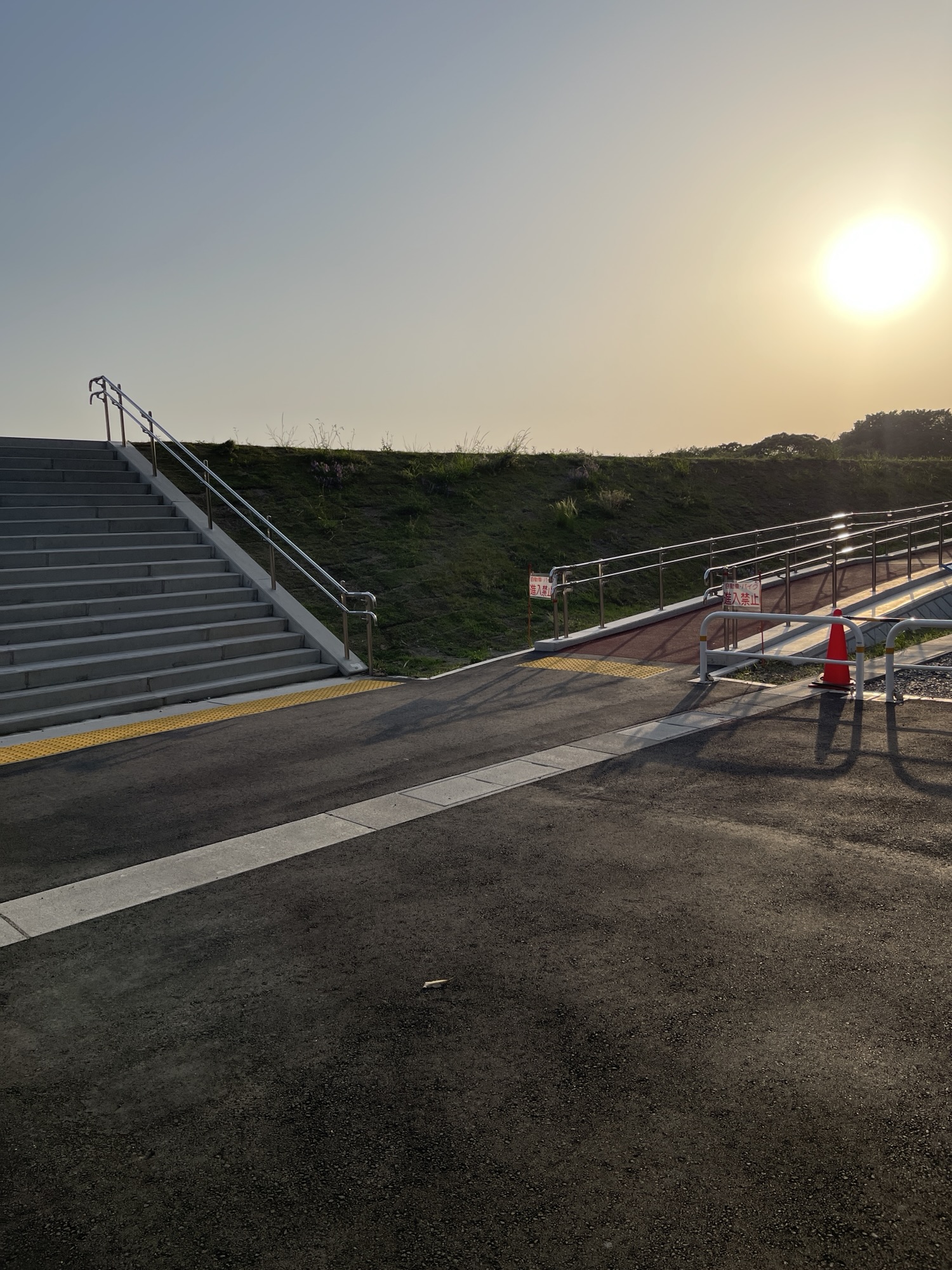

都内唯一の無堤防地域、二子玉川への堤防がついに実現!

平成27年から17回議会で質問した、『都内唯一の二子玉川の無堤防地域への堤防整備』

その後、国への早期着工の要望と10回の水辺地域づくりワーキングの開催を経て、ようやく令和7年4月に、二子玉川への堤防整備が完了しました!

長い時間をかけて実現に至りました。

堤防整備により安全性が高まると考え、一安心です。

台風19号の際の恐怖が今でもよみがえります。。とにかく良かったです。

あとは、二子玉川駅下流側の堤防整備です。

下記は2年前の議会質問です。

学校への防災ヘルメットの整備が実現予定!!

令和4年から3回質問してきた、『学校への防災ヘルメットの整備』

ようやく実現予定です!令和7年度の予算に組み込まれました!

過去3回質問してようやくです!

過去の質問はこちら↓

https://www.yukohiuchi.net/teireikai_name/r04_3_2

今回の予算委員会での質問を書かせていただきます。

令和7年予算委員会

●学校への防災用ヘルメット導入について

課題

・令和4年から過去3回質問してきた。

・区立学校に通う生徒の保護者の方から、「学校に防災ヘルメットが整備されていない。耐衝撃を考えて、学校に防災ヘルメットを配備してほしい。」のご意見があった。

課題解決に向けた質問・提案

・令和4年から、これまで3回に渡り質問してきた、区立学校への防災用ヘルメット。

・防災用ヘルメットは衝撃にも強く、火の粉からも頭部を守れる上に動きやすいという利点があり、既に複数の区で導入が進んでいることから、「世田谷区でも防災用ヘルメットを区立学校に導入してほしい」と、これまで質問してきた。

・今回、ようやく「区立学校の防災力向上」という名目で、令和7年度予算案に区立中学校全生徒と区立学校教職員分の防災用ヘルメットの購入経費が盛り込まれた。以前から質問したことがようやく形になった!素晴らしい。

・そこで、どのような議論を経て予算化されたのか?また今後防災用ヘルメットを学校へどのように配備していくのか、伺う。

成果

・学校への防災用ヘルメット導入の必要性については、導入経費や5年から6年程度で定期的な交換が必要となるなど、特に財政上の課題があった。

・一方、首都直下地震が今後30年で70%の確率で発生すると想定されている中、地域コミュニティの中心である学校において、学校に必要な防災物品の見直し・強化が必要。世田谷区災害対策基金を活用する予算案とした。

・防災用ヘルメットの購入については、予算案の議決を経た上で入札を行う。数量が多いことから、全校一斉に納品することはできないが、契約後に在庫を確保できた分から順次配送し、出来る限り早期に全校へ配備したい。

・学校内外の訓練や、防災教育等において積極的に活用することを周知していく。

令和7年 企画総務委員会所管

企画総務委員会では、3テーマ。

⚫︎災害時の充電スポット

⚫︎災害時の要支援者の避難体制

⚫︎ふるさと納税

⚫︎災害時の充電スポット

・現在、災害対策として地区会館や区民集会所22ヶ所に、スマートフォン等の充電スポットを配備済。

・充電スポットは、災害時の情報収集のツールとしてスマホ・パソコンが欠かせな中、不可欠。

・一方、充電スポットの充電の速度がかなり遅いとのこと。災害時に蓄電池を充電するためには、発電機、太陽光パネルからの充電が必要だが、公平性の観点から、災害時の充電時間が一人2時間程度の充電と、時間に制限がある。

・発電機や太陽光パネルから蓄電池に高速充電できる体制を整備すべきである。

→答弁

・震災関係の各種産業展などで蓄電池メーカーからの情報収集を行うなど、高速充電が可能な蓄電池等の可能性を探る。

⚫︎災害時の要支援者の避難

質問

・災害時に避難する際に支援が必要な、いわゆる要支援者の方の名簿は、まちづくりセンター、警察、消防、町会・自治会が保管している。災害時には、まちづくりセンターに報告することになっている。しかし、「どこにどのように報告するのか、詳細がわからない。」という声を聞く。

この安否確認の情報集約方法を、名簿を持っている方々に周知すべきである。

→答弁

・被災者再建支援システムの利活用や、マイナンバーとLINEを活用した安否確認の方法を導入した自治体も出てきている。まちづくりセンターを介さずとも情報を集約できる手法を検討している。

・新たな集約方法を確立した際に、速やかに名簿提供者への周知を図る。

⚫︎ふるさと納税について

・区民の方から、世田谷区はふるさと納税の流出額が過去最大。なぜ、もっと早急に対策を検討しないのか、という声をいただく。

令和7年度の流出額はさらに膨らみ、125億円の見込み。

・資源が乏しい世田谷区では、ものではなく宿泊券や食事券、体験型施設やイベント、といった価値で勝負すべき。

・例えば、世田谷区には著名なアーティストがいるので、世田谷区在住・出身のアーティストを集めたコンサートを、民間事業者を通してイベント誘致する、また、全国的に知名度がある下北沢のミカン下北のコワーキングスペースの定期利用券を返礼品にするなど、返礼品として価値に焦点を当て、さらなる工夫が必要。

答弁

・ご指摘のとおり、引き続き、さらなる寄附獲得に向け、魅力ある返礼品の拡充やPR手法の工夫に取組んでいく。

世田谷消防団始式

今日は、毎年参加している、世田谷消防団始式に出席。

ここ最近、新年会続きで、早くも体調を崩してしまいましたが、なんとか復活一歩手前……

体調管理には、誰よりも気を付けていたのですが、それでも身体は正直だなと実感。疲れのサインかな?

消防団との縁は深く、私は、消防団運営委員であります。

消防団とは、本業を持ちながらも、地域のために消防活動に携わっている方で、常勤の消防員とは別の組織です。

活動は、消火のみならず、スタンドパイプ訓練、地域のパトロール、震災時の避難誘導、など、多岐にわたっております。

消防団の方の活動は、頭が下がる想いです。いつもありがとうございます。

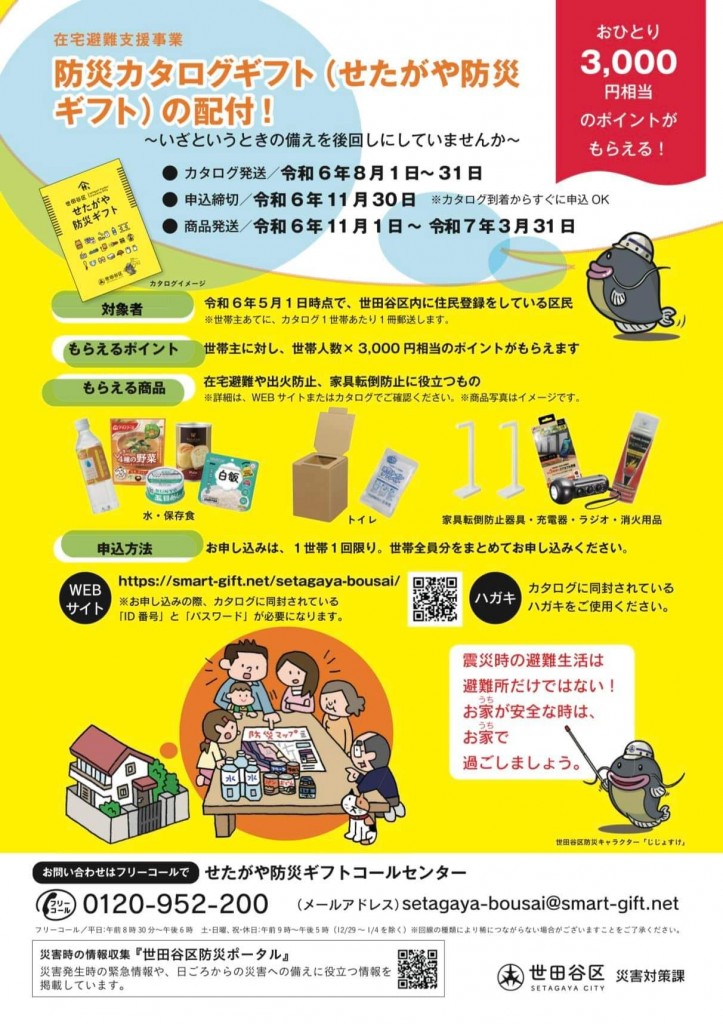

防災カタログギフトを配布!

防災カタログギフトが、順次配布されています。地震の備えに是非ご利用ください。

1人3000円分で、世帯ごとに届きます。

1世帯4人ですと、3000円✖️4で12000円分を、カタログから選んで、世帯ごとに申込します。世田谷区は、約92万人の人口を要する区。まずは、自助、次に共助、公助。

自らの備えが大切で、その意識を高めてもらう狙いがあります。どうぞよろしくお願いします。

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/005/003/001/d00209085.html

土のうステーション、100基へ!

土のうステーション、着実に増えています!

土のうステーションは、豪雨が起きた際、また起きる直前に、区役所に電話しなくても、自ら土のうを取り出せるステーション。

現在、100箇所。これからも必要なところに設置できるよう、取り組みます。

https://youtu.be/opwBZv6O_k0?si=UhG-KyeytnkYgE1i

東京都内で唯一の無堤防地域、二子玉川への堤防整備、前進へ!

議会中継動画

定例会名

- 令和5年第2回定例会 一般質問

- 令和5年第1回定例会 予算委員会

- 令和5年第1回定例会 一般質問

- 令和4年第4回定例会 一般質問

- 令和4年第3回定例会 決算委員会

- 令和4年第3回定例会 一般質問

- 令和4年第2回定例会 一般質問

- 令和4年第1回定例会 予算委員会

- 令和4年第1回定例会 一般質問

- 令和3年第4回定例会 一般質問

- 令和3年第3回定例会 決算委員会

- 令和3年第3回定例会 一般質問

- 令和3年第2回定例会 一般質問

- 令和3年第1回定例会 予算委員会

- 令和2年第4回定例会 一般質問

- 令和2年第3回定例会 決算委員会

- 令和2年第3回定例会 一般質問

- 令和2年第2回定例会 一般質問

- 令和2年第1回定例会 予算委員会

- 令和2年第1回定例会 一般質問

- 令和元年第4回定例会 一般質問

- 令和元年第3回定例会 決算委員会

- 令和元年第2回定例会 一般質問

- 平成31年第1回定例会 予算委員会

- 平成31年第1回定例会 一般質問

- 平成30年第4回定例会 一般質問

- 平成30年第3回定例会 決算委員会

- 平成30年第3回定例会 一般質問

- 平成30年第2回定例会 一般質問

- 平成30年第1回定例会 予算委員会

- 平成30年第1回定例会 一般質問

- 平成29年第4回定例会 一般質問

- 平成29年第3回定例会 決算委員会

- 平成29年第3回定例会 一般質問

- 平成29年第2回定例会 一般質問

- 平成29年第1回定例会 予算委員会

- 平成29年第1回定例会 一般質問

- 平成28年第4回定例会 一般質問

- 平成28年第3回定例会 決算委員会

- 平成28年第3回定例会 一般質問

- 平成28年第2回定例会 一般質問

- 平成28年第1回定例会 予算委員会

- 平成28年第1回定例会 一般質問

- 平成27年第4回定例会 一般質問

- 平成27年第3回定例会 決算委員会

- 平成27年第3回定例会 一般質問

- 平成27年第2回定例会 一般質問

- 平成27年第1回定例会 予算委員会

- 平成27年第1回定例会 一般質問

- 平成26年第4回定例会 一般質問

- 平成26年第3回定例会 決算委員会

- 平成26年第3回定例会 一般質問

- 平成26年第2回定例会 一般質問

- 平成26年第1回定例会 予算委員会

- 平成26年第1回定例会 一般質問

- 平成25年第4回定例会 一般質問

- 平成25年第3回定例会 決算委員会

- 平成25年第3回定例会 一般質問

- 平成25年第2回定例会 一般質問

- 平成25年第1回定例会 予算特別委員会

- 平成25年第1回定例会 一般質問

- 平成24年第4回定例会 一般質問

- 平成24年第3回定例会 決算特別委員会

- 平成24年第2回定例会 一般質問

- 平成24年第1回定例会 予算特別委員会