【高齢者・障がい者】記事一覧

【令和7年 第3回定例会 決算委員会4】

福祉保健委員会の質問です。

ベビーシッター利用支援事業は、ニーズがかなり高く、3月に質問した内容。実現予定でいよいよ始まります!

●就活支援センターの開設について

・行政書士等の専門家との連携体制

・高齢者終身サポート事業への助成制度の創設

● 東京都ベビーシッター利用支援事業の導入について

→実現!!

・世田谷区独自研修の実施と受講結果の公表、見守りカメラの助成が安全確保策として特に有効。見守りカメラ助成の推奨を!

今年最後の一般質問!

今年最後の一般質問が終わりました!

テーマは下記の通り。

●一人暮らし高齢者の金銭管理問題

〜行政書士等、士業との連携を!〜

● シェアサイクルの拡充について

シェアサイクルポートの場所に偏りがある。密度を高めて、利用しやすくしてほしい。

●電動キックボードの安全対策

・電動キックボード購入時、ルール記載のQRコードを渡してはいかがか?→実現

・シェア電動キックボード利用者に対して、SNSでルールの周知を!

・自転車ヘルメット購入補助制度を周知して、電動キックボードにこそヘルメットを!

●奥沢駅前への図書館の整備

→実現!

●図書の宅配ブックス「ブックボックス」の整備計画は?

●多摩川河川敷のランニングコースの舗装→国土交通省への要望をする。なかなか難

●新公会計制度の周知

●外郭団体の連結財務諸表の早期公表

駅前への奥沢図書館の整備、電動キックボード購入へのルールのQRコードの配布等、いろいろと前進して、実りある一般質問でした!

詳細は、またブログにて!

◎行政のDXに対する高齢者の方へのケアについて

実現!

課題

高齢者の方から、「行政のDXを進めると、スマホ等の電子機器の扱いに慣れていない私達は困る。」との意見をいただいた。

課題解決に向けた質問・提案

・行政のDXを進めると同時に、大切なことは機器に不慣れな高齢者の方への対応。

・行政のDXによりデジタル化を進め、働く世代の方々に対して手続を簡素化するとともに、デジタル化に不慣れな世代に対して手厚くケアをすることが行政の役割と考える。

・高齢者の方にデジタル化に向けて、デジタルでの申請を教えるとともに、できない場合には代わりに手続を行うなど、しっかりとケアをする必要があると考える。

・例えば深谷市では書かない窓口を開設し、職員の方が申請書に必要事項を聞き取りによって記入する取組を始めており、渋谷区では高齢者の方にスマホを無償提供して操作に慣れてもらう取組を公表している。

・世田谷区でも書かない窓口の設置、また、高齢者の方へのスマホ無償配付など、DXの高齢者対策を具体的に検討していただきたい。見解を伺う。

成果

・高齢者のデジタルデバイド対策として、また、コロナ禍での高齢者のフレイルや孤立防止の方策として、あんしんすこやかセンターなどでのスマホ講座や、オンラインによる介護予防講座を実施している。

・また、新型コロナウイルスワクチン接種のスマホ受付に当たっては、まちづくりセンター等において支援を行った。

・さらに、福祉の相談窓口でのオンライン相談のモデル実施についても、これから取り組む。

・今後の高齢者に対する行政のDX推進への対応は、DX推進担当部をはじめとする関係所管と連携して検討を進めていく。

◎仕事をしながら介護をする方々への支援体制について

課題

・平成26年に質問した。

・介護に悩む40代、50代の働き盛りの世代が増え、介護のために仕事を辞めざるを得ない状況は深刻。社会的損失も大きい。

・特別養護老人ホームは金銭的にも不可欠だが、待機者が多くなかなか入れない。

〜整備面〜

課題解決に向けた質問・提案1

・特別養護老人ホームになかなか入れないという声をいただく。

・特別養護老人ホームに入れない方は、老人保健施設を利用しており、特別養護老人ホームの待機となっている。これは本来の老人保健施設の目的とは違うが、在宅で介護できない方にとってはやむを得ない。

・しかし老人保健施設は3か月しか利用できないため、別の施設を探さなければならない状況で、仕事をしながら新しい施設を探すのは、なかなか難しい。

・そこで、特別養護老人ホームと老人保健施設の増設を求める。今後の整備の考え方について伺う。

成果

・特別養護老人ホームの目標

平成27年度から令和7年度までの中長期整備目標として、定員1000人分の整備目標を定めている。

・平成27年度から令和4年9月末現在で9施設、622人分の定員増。

・特別養護老人ホームの待機者数は平成26年度末2023人から令和4年9月時点1307人に減った。

・現在建設中の弦巻5丁目国有地における整備のほか、東京都住宅供給公社大蔵住宅の建て替えに伴い生じる創出用地等を活用し、今後さらに266人分の整備を見込んでいる。

・老人保健施設は、27年度以降、2施設116人分の整備を行った。

・今後、特別養護老人ホーム等について大規模団地建て替えの機会を捉えるなど、公有地を活用し、目標達成に向けて着実に整備を進めていく。

〜サービス面〜

課題解決に向けた質問・提案2

・サービス面では、介護をしながら安心して仕事をし続けるためには、下記のサービスが必要。

・急なニーズでも24時間対応してくれる定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・デイケア

・お泊まりや訪問ありといった急なニーズにも応えてくれる小規模多機能型居宅介護

・ショートステイ

・長時間のデイサービス

このように、働きながら、特に働きながら介護をする方々のために場所、時間に柔軟に対応するようなサービスの拡大が必要と考える。これらのサービスの現状と、今後の整備の区の考え方を伺う。

成果

・平成27年度以降、小規模多機能型10か所、看護小規模多機能型5か所、定期巡回・随時対応型は4か所増加した。

・現在ショートステイは24か所306人分が整備され、デイサービスは認知症対応型も含め、約250か所となっている。なお、デイサービスは夜間まで延長してサービスを提供しているところもある。

・今後も、高齢者の在宅生活の継続及び家族介護者等の負担軽減のため、地域密着型サービスをはじめ、整備の充実に努めていく。

◎認知症探索サービスについて

課題

・高齢化が進み、厚生労働省が2020年時点において発表した認知症と診断されている方は、推計で全国で約600万人、世田谷区では介護認定を受け、かつ日常生活に何らかの支障がある方は約24000人。

・認知症の症状の一つとして、道が分からなくなり帰ってくることができないなどの行動があり、行方が分からなくなってしまった方は全国で17636人。

課題解決に向けた質問・提案

・認知症の方は、目を離した隙にいなくなってしまったというケースは、よくある。ご家族も警察に届けて近隣を探すだが、なかなか見つからない現状がある。

・認知症で行方不明になってしまう方に対する対策について、認知症探索サービスがあるが、区の考えを伺う。

成果

・区では、高齢者見守りステッカー事業として、認知症により外出先から帰れない等の不安がある高齢者の方に、氏名、住所、連絡先等を事前登録してもらい、登録番号と高齢者あんしんコールの連絡先を記載したステッカーを配布している。

・警察等に保護された際、24時間365日つながるあんしんコールを活用し、登録番号から緊急連絡先に連絡できる体制を整えている。

・また、社会福祉協議会では、せたがや一人歩きSOSネットワークとして、メール配信による早期の安全確保を目指す取組をしている。

・今後も引き続き、高齢者の見守り事業に取り組んでいくとともに、地域との見守りネットワークの充実等、認知症の方が安全安心に外出できる地域づくりの実現に努める。

◎ヤングケアラーについて

課題

・ヤングケアラーとは、通学や仕事をしながら家族を介護する子どものこと。

・先日、私のところに区民の方から懸念の御意見をいただいた。

「ヤングケアラーの問題はメガトン級の社会問題、将来の納税者である子どもたちを救う責務がある、日本の将来を担う人を育てるという面からも何とか取り組んでほしい。」というもの。

課題解決に向けた質問・提案

・埼玉県では、全国で初めて令和2年3月31日に埼玉県ケアラー支援条例を公布、施行しており、またヤングケアラーの支援に向け、県内の高校2年生全員に当たる約55、000人に実態調査を行い、今年度中に策定する県の支援推進計画に反映させる予定とのこと。

・また、大阪歯科大学の濱島准教授らの研究グループの調査では、埼玉県内の高校生約20人に1人が病気や障害などのある家族の介護、世話をしていることがわかった。

・具体的には、公立高校生11校の生徒3917人のうち206人、これは5、3%に当たります―をヤングケアラーとして判断。介護の頻度は、毎日が66人と最多、学校がある週4回から5回が42人、また、ケアの期間の平均は3年11か月で、16年間という子どももいた。

・海外を見てみると、オーストラリアではヤングケアラーに対する策として、他の子どもと同じ権利が守られると法律に明記しており、ヤングケアラーのための奨学金などの支援制度がある。一方で、日本では支援体制についてはまだ未開発分野。

・ヤングケアラーは、負担が過度になれば、鬱になったり心身や学業に支障が出、将来に悪影響が懸念されることから、支援の手が必要と考える。

・まず、世田谷区の調査はどのようになっているのか、また世田谷区としての支援策について見解を伺う。

成果

区では、平成26年度に区内居宅介護支援事業所に対し、ヤングケアラーの実態調査を実施し、36事業所から60人のヤングケアラーがいるとの回答があった。

・また、令和元年度に実施した高齢者ニーズ調査や介護保険実態調査では主な介護者の年齢について聞いており、40歳未満の方は1、5%となっています。

・こうしたことを踏まえ、区ではケアマネジャー研修テキストにヤングケアラーや若者ケアラーに対する支援を明記し、ケアプランに介護負担の軽減等を位置づけるよう指導しているほか、ヤングケアラーが広く社会的に理解され支援の輪が広がることを目的としたシンポジウムを平成30年度より開催している。

・あわせて、ヤングケアラー本人及びヤングケアラーに関わる可能性のある方を対象としたチラシを作成し、イベント等で配布しているところ。

・引き続き、ヤングケアラーが孤立することなく、介護や障害児、児童福祉、教育に関わる方など社会全体を支援することができるよう、関係所管と連携し、誰もが安心して住み続けられる地域包括ケアシステムの推進に取り組んでいく。

◎認知症探索サービスについて

課題

・高齢化が進み、認知症と診断されている方は、2015年で、全国で約462万人、2025年には約700万人に増加すると言われている。

・認知症の症状の一つとして徘回行動があり、認知症で徘回をし、行方がわからなくなってしまった方は全国で約1万人と言われている。

・ちょっと目を離したすきにいなくなってしまったというケースはよくある。御家族も、警察に届けて近隣を探すが、なかなか見つからない現状。

課題解決に向けた質問・提案

・以前に他区の事例を取り上げ、世田谷区でも実施をすべきとの質問をした。

・他区では、高齢者が徘回で行方不明となった場合、24時間パソコンで検索をしたり、電話で問い合わせることで、その居場所を家族が把握することができる認知症探索サービスに補助金を出し、GPSの機能を認知症の家族にも貸し出しており、23区中、多くの区が導入をしている。

・以後、世田谷区ではどのように取り組んでいるのか、進捗状況を伺う。

成果

・区では、平成27年に認知症の方のGPSの利用等について、認知症の家族会を対象としたアンケートを実施した。その結果、GPSの利用については、本人が持って行ってくれない、途中で捨ててしまった、電池が切れて使えなくなったなど、継続的な利用には困難を伴うことがわかった。このため、目立たずに御本人が身につけることができ、外出先で保護された場合に、24時間365日対応している高齢者安心コールを通して御家族等に連絡し、身元が確認できる方法として、平成29年度から高齢者見守りステッカー事業を開始し、警察にも御協力いただいている。

・また、認知症があり、外出先から戻れなくなるなどの症状は、介護保険の認定調査訪問の際に把握することが可能なことから、ケアプラン作成の際に、デイサービスや定期巡回・随時対応型訪問介護看護など、認知症の方に適したサービスの利用につなげるよう、ケアマネジャーの研修等を通して指導している。

・今後は、地域の方々にも高齢者見守りステッカー事業の周知に努めるとともに、認知症サポーター養成講座で、道に迷っている高齢者等に声かけを行うロールプレーなどを実施するなど、認知症の御本人や御家族の安心安全の確保に努める。

◎区営住宅へのエレベーター設置について

課題

「上用賀5丁目の区営住宅の2号棟にエレベーターが設置されていない。80代、90代の高齢の方が多く、階段で4階は、ゴミ出しなどかなりきつい。大変。」との声をいただいた。

課題解決に向けた質問・提案

・以前に、区営住宅へのエレベーター整備について質問したが、あまり前向きな答ではなかった。

・他自治体の例:

長崎県や兵庫県や滋賀県そして、隣の川崎市でも実績があることが判明した。

川崎市:従来の方法とは逆にベランダ側に通し廊下を増築し、エレベーターと非常階段を設置する方式。

滋賀県長浜市:従来の入口側に、プライバシーを配慮して少し離した位置に通し廊下を設置し、かつ、バリアフリーも実現できる。

・特に隣接する川崎市とは、包括連携協定も存在しており、川崎市や滋賀県長浜市の事例を参考にして、高齢者住宅へのエレベーターを設置していただきたい。高齢化が進む中、建て替えを待ってはいられないというお年寄りも多いので、世田谷区として積極的に対策を講じるべきだと考える。

成果

・エレベーターのない区営住宅は54棟あり、入居者の高齢化が進む中、生活支援の取組は大変必要であると認識している。世田谷区としては、都営住宅や他自治体、また御紹介等の取組、設置状況や費用、基準、また課題対応の取組など、収集した事例を参考に研究を進め、取り組んでいく。

・区営住宅における居住者の高齢化に際して、電話や訪問による安否確認に加え、センサー対応など、検討している。

・特に単身化された世帯には、高齢者住宅への移転希望調査を行い、空室発生により順次対応をしてきている。

・今後、引き続き見守りにより入居者の状況を把握しながら、エレベーターのない住宅においては、階段の上り下りの厳しい現状からも、まずは一階の住居や高齢者住宅に移転していただくなど、ソフト面での対応を図りつつ、他事例の研究を進め、入居者が快適に健康に生活できるよう取り組んでいく。

◎コロナ禍での高齢者の方の健康維持について

オンライン体操、導入決定!

課題

・緊急事態宣言以来、高齢者の方の活動が軒並み休止になっており、高齢者施設でも家族の面会が制限されたり、民生委員による一人暮らし高齢者の見守り訪問も難しい状況がある。

・高齢者の方は家に引きこもりがちになり、認知症が悪化するなど、身体状況が悪くなるのではないかと心配。

課題解決に向けた質問・提案

他自治体の高齢者施設では、家族の面会を制限するかわりに人型ロボットを導入して、家族と会えないことに一役買っている。福井県坂井市は、実証実験ではあるが、一人暮らし高齢者の自宅に見守りロボットを無償配布し、コロナ禍で訪問ができない民生委員の代役を務め、朝昼晩の安否確認と警備会社への通報サービスも備えている。

①世田谷区でも見守り機能だけでなく、認知症悪化防止の観点からコロナ禍におけるロボットの導入が効果的と考えるがいかがか?

②また、コロナ禍における高齢者の健康維持について、オンラインの施策なども考える。見解を伺う。

成果

①

区では、安心・安全な高齢者の在宅生活を支えるため、救急通報システム、火災安全システム、安心コール電話訪問など、安全確保や見守りのための事業を実施している。コロナウイルス感染症の影響で支援者の訪問が制限される中、見守りツールの重要性はますます高まる。

質問のロボットは、救急通報の機能に加え、コミュニケーション機能なども備えている。今後、他自治体で始まった実証実験の成果を注視するとともに費用対効果等も踏まえ、研究・検討していく。

②

現在、区では、3密の解消、定員削減、消毒など感染予防策を徹底し、対面での介護予防事業を実施している。また、世田谷いきいき体操動画のホームページへの掲載、介護予防のアプリの紹介などにより、自宅での健康維持の取り組みの支援を実施している。

今後、ICT機器の取り扱いに慣れていない高齢者へ配慮をしながら、オンラインを利用した新たな手法による介護予防事業の実施について検討してまいる。

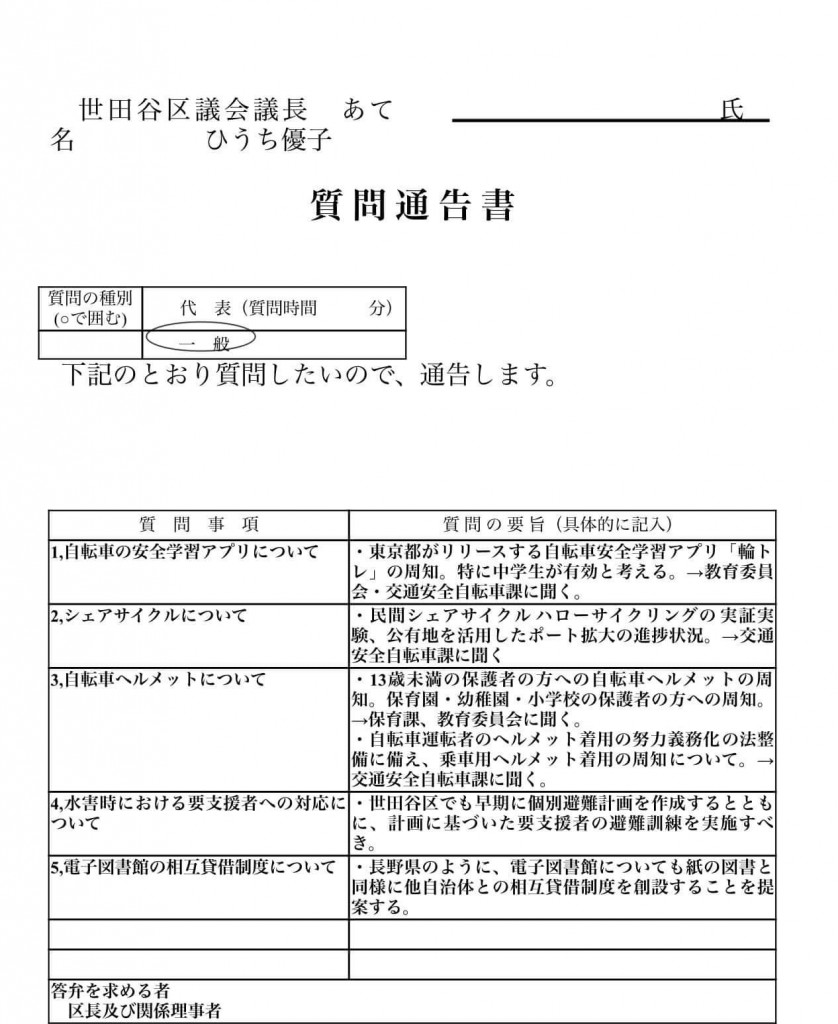

今期最後の議会が始まりました–令和5年第1回定例会–

今週から、今期最後の議会、そして選挙前の議会が始まっております。

今回も、一般質問をさせていただきました。今回取り上げた内容は下記の通り。

●自転車安全学習アプリ「輪トレ」の活用

●シェアサイクルの拡充

〜公共交通不便地域の対策、災害対策として〜

●自転車ヘルメットについて

●水害時の要支援者の個別避難計画、避難訓練の実施

●電子図書館の相互貸借制度について

3月から予算委員会も始まります。頑張ってまいります。

議会中継動画

定例会名

- 令和5年第2回定例会 一般質問

- 令和5年第1回定例会 予算委員会

- 令和5年第1回定例会 一般質問

- 令和4年第4回定例会 一般質問

- 令和4年第3回定例会 決算委員会

- 令和4年第3回定例会 一般質問

- 令和4年第2回定例会 一般質問

- 令和4年第1回定例会 予算委員会

- 令和4年第1回定例会 一般質問

- 令和3年第4回定例会 一般質問

- 令和3年第3回定例会 決算委員会

- 令和3年第3回定例会 一般質問

- 令和3年第2回定例会 一般質問

- 令和3年第1回定例会 予算委員会

- 令和2年第4回定例会 一般質問

- 令和2年第3回定例会 決算委員会

- 令和2年第3回定例会 一般質問

- 令和2年第2回定例会 一般質問

- 令和2年第1回定例会 予算委員会

- 令和2年第1回定例会 一般質問

- 令和元年第4回定例会 一般質問

- 令和元年第3回定例会 決算委員会

- 令和元年第2回定例会 一般質問

- 平成31年第1回定例会 予算委員会

- 平成31年第1回定例会 一般質問

- 平成30年第4回定例会 一般質問

- 平成30年第3回定例会 決算委員会

- 平成30年第3回定例会 一般質問

- 平成30年第2回定例会 一般質問

- 平成30年第1回定例会 予算委員会

- 平成30年第1回定例会 一般質問

- 平成29年第4回定例会 一般質問

- 平成29年第3回定例会 決算委員会

- 平成29年第3回定例会 一般質問

- 平成29年第2回定例会 一般質問

- 平成29年第1回定例会 予算委員会

- 平成29年第1回定例会 一般質問

- 平成28年第4回定例会 一般質問

- 平成28年第3回定例会 決算委員会

- 平成28年第3回定例会 一般質問

- 平成28年第2回定例会 一般質問

- 平成28年第1回定例会 予算委員会

- 平成28年第1回定例会 一般質問

- 平成27年第4回定例会 一般質問

- 平成27年第3回定例会 決算委員会

- 平成27年第3回定例会 一般質問

- 平成27年第2回定例会 一般質問

- 平成27年第1回定例会 予算委員会

- 平成27年第1回定例会 一般質問

- 平成26年第4回定例会 一般質問

- 平成26年第3回定例会 決算委員会

- 平成26年第3回定例会 一般質問

- 平成26年第2回定例会 一般質問

- 平成26年第1回定例会 予算委員会

- 平成26年第1回定例会 一般質問

- 平成25年第4回定例会 一般質問

- 平成25年第3回定例会 決算委員会

- 平成25年第3回定例会 一般質問

- 平成25年第2回定例会 一般質問

- 平成25年第1回定例会 予算特別委員会

- 平成25年第1回定例会 一般質問

- 平成24年第4回定例会 一般質問

- 平成24年第3回定例会 決算特別委員会

- 平成24年第2回定例会 一般質問

- 平成24年第1回定例会 予算特別委員会