【行政サービス】記事一覧

【走行試験へ】 自動運転バスを導入しよう!

近年、バスの運転手不足などにより、路線バスの赤字路線の廃止・再編が続いています。

バスは特に高齢者の方の足となっており、大変重要。また、世田谷区は南北に電車が走っておらず、南北の交通手段は、バスが自転車であり、バスは重要。

運転手不足の解消対策として、自動運転バスが有効と考え、一般質問で、取り上げました。

YouTubeにまとめましたので、見てください。

https://youtu.be/uBO_axx763A?si=HGgFd_TR8TaStwqx

また、チャンネル登録も、ポチッとお願いします。

https://youtube.com/@setagaya_hiuchiyuko?si=lAiMm2JmNonklLzN

【令和7年 第3回定例会 決算委員会7】

決算委員会最後の質問。

補充質疑のテーマは2つ。

● 民生委員・児童委員の確保について

● リチウム蓄電池による火災対策について

・10月1日よりリチウムイオン電池、ニッケル水銀電池、ニカド電池及びこれらを内蔵した製品について、不燃ごみの日に、集積所で分別回収を始めた。

リチウム電池の発火の危険性をしっかりと伝えた上で、可燃ごみや不燃ごみと一緒に出さないよう、周知が必要。

・膨張・変形した充電式電池については、火災のリスクが大きいので集積所には出せず、各清掃事務所やエコプラザ等まで持ち込まなければならない。火災のリスクを伝えた上で、持ち込みの周知が必要。

民生委員の成り手不足は、深刻です。オンライン会議など、働く世代も参入できるような仕組みも必要という主旨から質問しました。

【令和7年 第3回定例会 決算委員会3】

3日目の区民生活委員会で、質問した内容は、下記の通り。

実現予定のテーマが増えました!

● 戸籍、住民票などの郵送請求のオンライン決済

→実現予定!!

・墨田区や足立区、中野区など、郵送請求の際に、オンライン決済を実施する自治体が増えてきた。

世田谷区でも、利用者の利便性向上のため、郵送請求の決済の際、定額小為替からオンライン決済にすべき。

→実現予定

・世田谷区が予定している郵送請求のオンライン決済は、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、住民票のみ。他の自治体は、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、住民票の他に、戸籍の附票、住民票の除票、身分証明書など幅広くオンライン決済できるようになっている。

世田谷区でも、オンライン決済できる証明書の幅を広げて欲しい。

→検討

感謝 2024年大晦日

感謝

本年も1年間お世話になり、ありがとうございました。

今年を振り返って、まず、今年は、仕事と両親の介護の両立が大変な年でした。母が視覚障害者になり、父は身体障害者で、病院の送り迎え、食事の配達、介護サービスの手配、契約等……

でも、育ててもらった両親のために、できる限りのことをしたいと思っています。時間は有限です。

議員の仕事としては、

●新たな形の図書館、図書の宅配ボックス、ブックボックスの実現

●奥沢駅への図書館カウンターの実現

●自転車ヘルメット購入助成

●自転車専用レーンの整備

●土のうステーションの増設

●新公会計制度の活用

●せたがやpayと高齢者のお散歩ポイント連携

提案した政策が実現し、着実に前に進んでおります。

特に、図書館はブックボックスを始め、大きく前進しました!

このように政策実現できるのも、皆様のご支持あってこそ今がある、と実感した1年でした。

来年も皆様のお役に立つことができるよう、精一杯努力してまいります。また、これまでの取り組みもさらに前に進めてまいります。

初心を忘れることなく、これからも走り続けます。

引き続き、「ひうち優子」をご支援をいただけましたら、嬉しく思います。

では皆様、よいお年をお迎えください。

2024年 大晦日 ひうち優子

今年最後の一般質問!

今年最後の一般質問が終わりました!

テーマは下記の通り。

●一人暮らし高齢者の金銭管理問題

〜行政書士等、士業との連携を!〜

● シェアサイクルの拡充について

シェアサイクルポートの場所に偏りがある。密度を高めて、利用しやすくしてほしい。

●電動キックボードの安全対策

・電動キックボード購入時、ルール記載のQRコードを渡してはいかがか?→実現

・シェア電動キックボード利用者に対して、SNSでルールの周知を!

・自転車ヘルメット購入補助制度を周知して、電動キックボードにこそヘルメットを!

●奥沢駅前への図書館の整備

→実現!

●図書の宅配ブックス「ブックボックス」の整備計画は?

●多摩川河川敷のランニングコースの舗装→国土交通省への要望をする。なかなか難

●新公会計制度の周知

●外郭団体の連結財務諸表の早期公表

駅前への奥沢図書館の整備、電動キックボード購入へのルールのQRコードの配布等、いろいろと前進して、実りある一般質問でした!

詳細は、またブログにて!

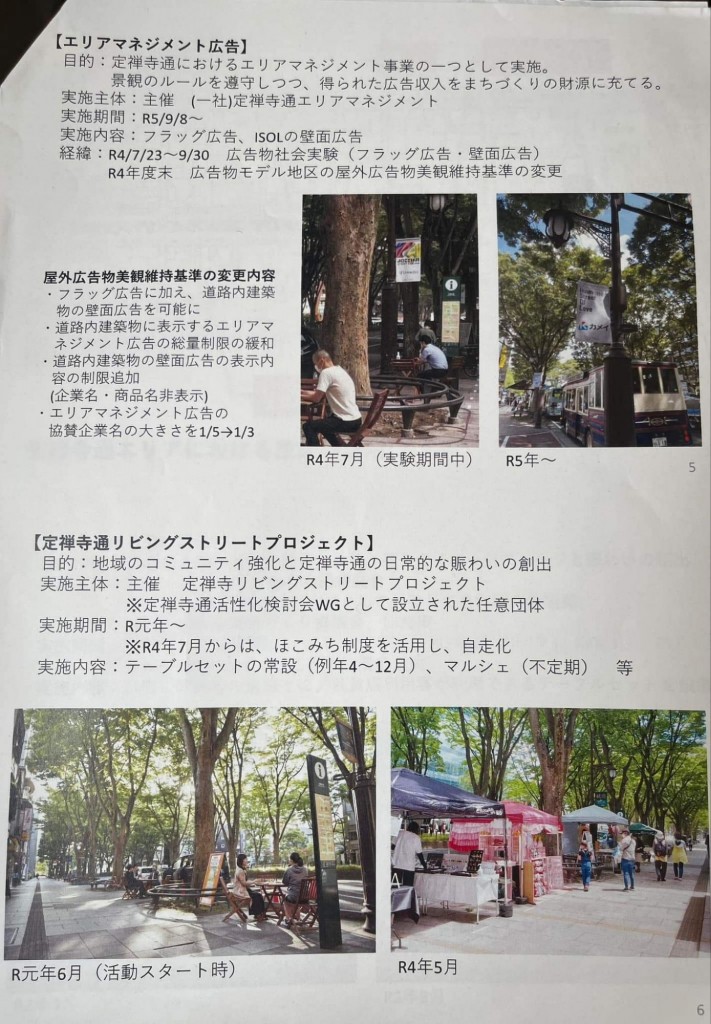

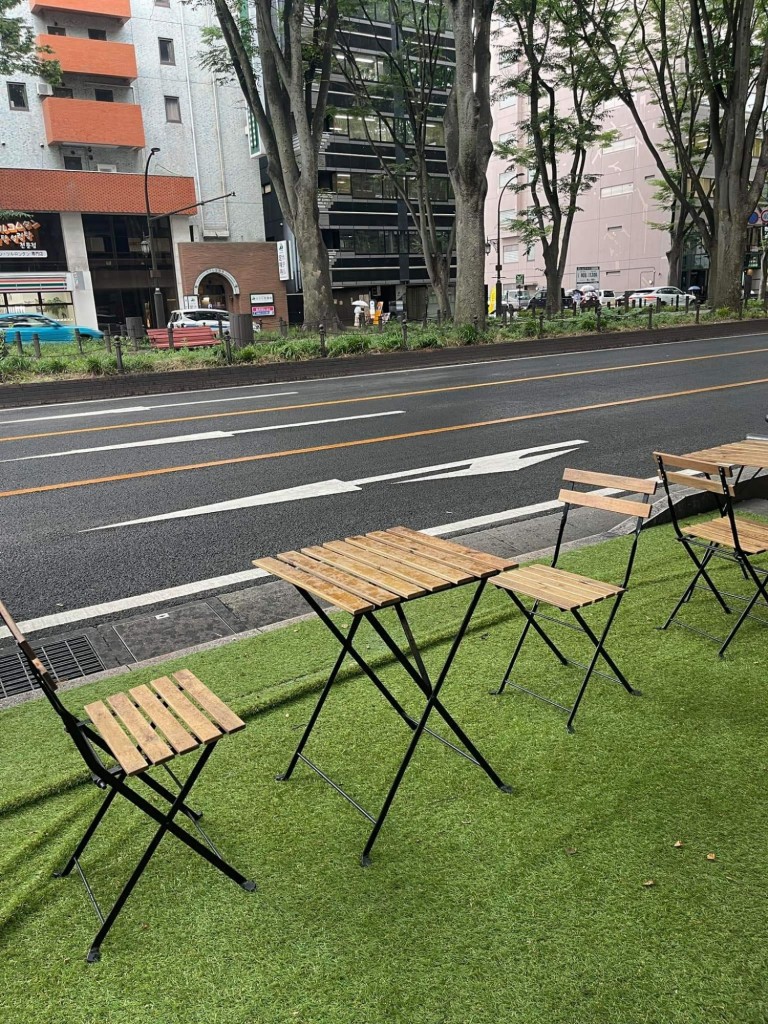

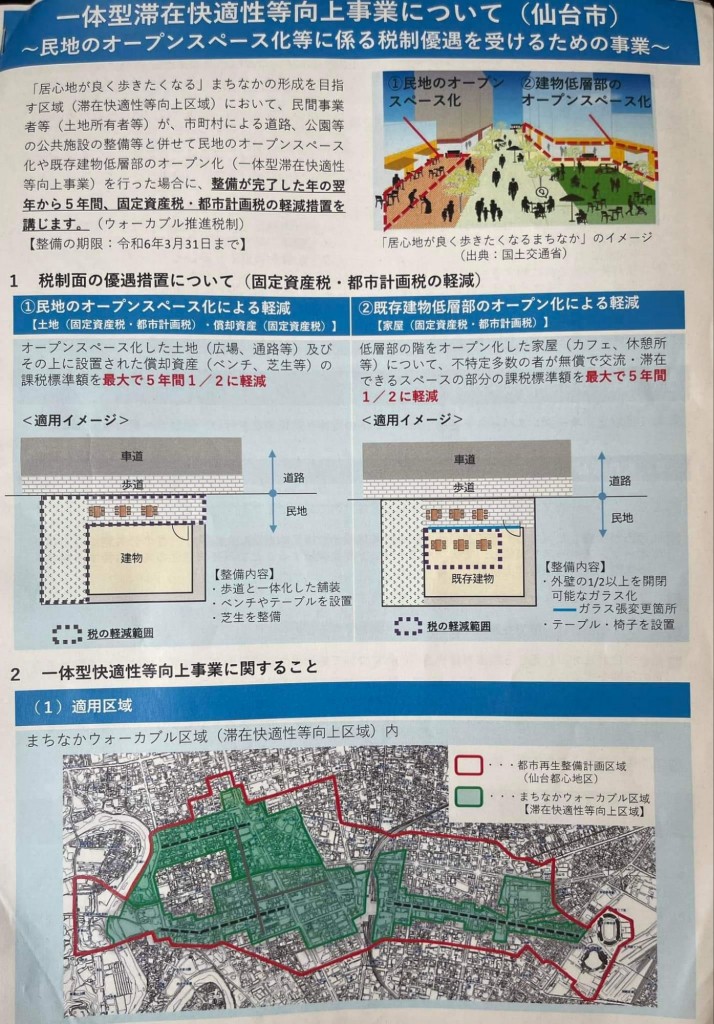

公道を使ったイベント事業〜仙台市の取り組み〜

都市整備委員会の行政視察に行ってきました。

仙台市では、都市部を歩いて移動できる空間、「街中ウオーカブル推進事業」について。

簡単に言うと、道路の歩道空間を広く取り、その場所を市民の方に開放して、マルシェや音楽ライブ等のイベントを行えるスペースを確保しております。また、歩道にベンチを設置し、仕事をしたりカフェ代わりに使用できる空間を作っております。

この取り組みは、街づくりに繋がるもので、地域の活動団体や沿道の事業者が主体となって、エリアマネジメンツとして、公民連携のまちづくりにつながるもので、良い取り組みでした。

私の想いとしては、世田谷区では現状として、道路や公園等の公共用地をイベントに使うためには、世田谷区の後援名義を取る必要があり、そもそも営利目的のイベントが難しくかなりハードルが高くなっております。

そのハードルを下げて、街中の広場や公園を使って、区民の皆様がコンサート、マルシェ等のイベントができ、その代わりきちんとスペースの使用料を取り、税外収入として確保する、それが街全体の活性化につながると考えております。

エリアマネジメンツ手法は、二子玉川の街づくりに使われており、以前に議会でも質問した経緯があります。

仙台市の取り組みは、都心部の歩道空間を使ってマルシェやライブを行うという、大胆な政策で、勉強になりました。

◎書かない窓口の取り組み状況について

課題

自治体の窓口は、時間がかかるという声が多い。

書かない窓口を導入している自治体

・書かない窓口を導入しているのは、全市区町村のうち276団体。

・例えば埼玉県深谷市は、証明書を自動で発行できるだけでなく、複雑な住民異動手続を自動化した結果、導入前と比べて証明発行は9分、異動手続は25分、短縮できただけでなく、フロアにあった記載台はなくなり、案内や申請書の書き方をサポートするアドバイザーも廃止、窓口の職員も半分に減らせた。

・北九州市では、住民が職員と一緒に、所得や世帯の情報に関するタブレット上の質問に回答すると、その住民が利用できる福祉サービスが一覧で表示される。その上で、申請する場合には申請書に氏名や住所が自動入力される。多岐にわたる福祉サービスについて、住民は自分が利用できるものを把握することができ、申請書の記載の手間も減るだけでなく、自治体側も、経験の浅い職員でも住民へのサービス説明が漏れなく効果的にできる。

・板橋区では、区の専用サイトで事前に氏名や住所を入力した上で来庁すれば、必要事項が印字された申請書が打ち出される、事前情報入力サービスを導入済みなので、マイナンバーカードを区役所のカードリーダーにかざすだけで、名前や住所、生年月日が反映された申請書が打ち出される。

・江戸川区では、一つの窓口で区民の方から聞き取った内容を申請すれば、他の申請窓口でも使えるようにデータ化を共有し、申請者が記入するのは署名だけになっている。

課題解決に向けた質問・提案

総務省は今年5月に、自治体の窓口改革の取組状況を公表した。

一方で、いまだに書かない窓口を導入していない自治体があるため、総務省は導入を支援する施策を来年度予算の概算要求に盛り込むこととしている。

このように、23区を含む全国の窓口で次々と導入されている書かない窓口について、世田谷区でも速やかに導入すべきだが、現在の状況と、導入予定のサービス内容と、導入時期を伺う。

成果

・区では令和4年度よりDX推進委員会の下に窓口改善PTを設置し、各総合支所くみん窓口並びに出張所の窓口改善に取り組んでおり、その一環として書かない窓口の実施について検討を進めている。

・今年度は1月より、マイナンバーカードのICチップに記録されている情報を利用して、各種申請書等へ氏名や住所等を印字する機器を世田谷総合支所くみん窓口に設置し、来庁された方が申請書を手書きいただく負担の軽減を図る予定。

・来年度は世田谷総合支所での運用効果を検証して、他の窓口への機器展開を検討するとともに、令和7年1月に予定している住民記録システムの標準準拠システムへの移行を機に、自治体窓口DXSaaSの導入等により、書かない窓口の実現に向けて、他都市の事例も参考にしながら検討を行っていく。

◎行政のDXについて

実現!進行中

課題

民間に比べて、行政はDXが遅れている。

これまでのDXの流れ

以前から質問してきた。

・図書館部門のDX

・建設業許認可など都市整備部門のDX

・教育分野のDXは、デジタル教科書、採点システム、オンライン授業や欠席届のオンライン化、学校から保護者へ配付される紙のオンライン化

・税の確定申告、会社設立の定款認証、また公共事業の入札など、特に許認可関係については、電子申請可能となっている。

・着実に進んでいる。

課題解決に向けた質問・提案1

・行政のDXを進めることの最大の目的は、区民の方が対行政についていかに利便性を享受できるか、便利さを感じられるかといった点である。

・区民の方が行政に提出する書類についてはまだ道半ば。行政に提出する書類について電子申請が可能となることで、時間、場所を気にせずに提出でき、利便性の観点から、特に働く世代の方々にとっては必須であり、区役所の窓口まで出向く必要のないオンライン手続のサービス充実をさらに図っていただきたい。

・例えば、保育園入園の申込み、児童手当の認定請求、子ども医療費の交付手続、また施設使用の申請、介護関係の申請、特別養護老人ホームの申請など、幅広く電子申請窓口を設置すべきである。見解を伺う。

成果

・この間、東京共同電子申請・届出サービスでのオンライン化に重点的に取り組んでおり、現在のコロナ禍等の社会状況や区民ニーズもあって、昨年度は前年度比較で、電子手続の数は140件から355件、受付件数は約24000件から約133000件と大きく増加した。

・東京共同電子申請・届出サービス以外にも、今年4月から税や国保、保育料などの口座振替手続についてオンライン化に対応した。

・そのほか、今年度マイナポータルと区の基幹システムとを連携する申請管理システムの導入を進めており、子育て、介護関係26手続について来年度からオンライン接続を予定している。

・また、今年8月に設置したDX推進委員会の下に置く窓口改善PTにおいて、来庁せずとも手続ができる仕組みの構築を検討するなど、利用者の視点に立った手続等のオンライン化を進め、区民サービスの向上に全庁を挙げて取り組んでいく。

課題解決に向けた質問・提案2

・押印廃止についても各自治体で進んでいる。

・この押印廃止についても進めていただきたい。世田谷区の進捗状況、また、廃止と存続の考え方について伺う。

成果

・区では令和3年2月に押印見直しの基準を定めており、この基準では押印見直しの方針として、押印を求める理由が合理的に説明できる手続を除き、原則として押印を廃止、省略する方向で見直すとしている。

・また、例外として、押印を廃止しない文書として、国または他の地方公共団体等の定めにより押印が求められている文書、契約書、請求書、口座振込依頼書兼登録申請書を挙げているが、これらについても、国等の取扱いや関係規定が改められた際には、押印を廃止する方針としている。

・令和4年5月末現在で、個人や事業者などを主な対象とした申請書3656件のうち、押印廃止済みが2213件で60%、押印廃止予定が57件で2%、引き続き押印存続が1386件で38%となっている。

・今後とも各所管に押印の見直しについて働きかけるなど、押印廃止に向けて取り組んでいく。

令和6年 第1回定例会が始まりました!

今週から、令和6年の第1回定例会が始まりました。

今回の一般質問のテーマは8つ。

●官民連携シェアサイクルを進めよう!

●自転車ヘルメットの2000円購入補助の促進

●桜新町駅近くの放置自転車の保管所を、電動自転車・チャイルドシート付自転車のための平置きの駐輪場へ

●新たなコミュニティバス、予約制乗り合いのオンデマンドバスの導入

●災害対策〜無電柱化

●災害対策〜避難所における感染症対策として、2次避難所の確保を!〜

●災害対策〜災害ボランティアの受け入れ体制〜

●災害対策〜特異日における職員の参集態勢〜

来週からは、委員会が始まります。

頑張ってまいります。

◎SETAGAYA FREE Wi-Fiについて

実現!進行中

現状

・平成27年から幾度か観光、地域活性、災害の観点から、避難所や公共施設など、区内全体への地域Wi-Fiの整備を質問してきた。

・現在、SETAGAYA FREE Wi-Fiが整備をされ、多くの方に利用をされている。

・現在の設置場所は、本庁舎や各総合支所、まちづくりセンター等の庁舎、総合運動場や区立公園、区内主要駅周辺等の生活・文化拠点に55施設、また、災害時のみ使用可能な場所として避難所である区立小中学校等の94施設、合計149施設に設置。

課題

・私のところに、SETAGAYA FREE Wi-Fiがつながりにくいという声を多くいただく。

・私も実際に使っているが、すぐに切れてしまったり、電波が悪かったり、場所によってつながりにくい状況。

課題解決に向けた質問・提案

・つながりにくさの現状を区は把握しているか、また、今後の改善についてお伺う。

・セキュリティーについてはどのように対策を取っているのか、併せて伺う。

成果

・つながりにくいといった利用者からの意見は、把握をしている。

・これらの改善策として、設置したWi-Fi設置機器との距離や周辺環境によって接続に影響が出る可能性もあることから、より詳細な接続範囲の周知を図るなど、施設所管課とともに検証を行っていく。

・SETAGAYA FREE Wi-Fiは、簡単に利用できるよう通信暗号方式の使用はしていないが、電気通信事業法等に基づき、セキュリティーパッチやウイルス対策、不正アクセスの防止等における対策を確実に実施するよう講じている。

・セキュリティー対策は、常に最新のセキュリティー脅威への対応が求められるため、定期的な検証を行い、必要に応じた適切な見直し等を行う。そして利用者の個人情報保護を徹底するよう、委託事業者と協議をしていく。

議会中継動画

定例会名

- 令和5年第2回定例会 一般質問

- 令和5年第1回定例会 予算委員会

- 令和5年第1回定例会 一般質問

- 令和4年第4回定例会 一般質問

- 令和4年第3回定例会 決算委員会

- 令和4年第3回定例会 一般質問

- 令和4年第2回定例会 一般質問

- 令和4年第1回定例会 予算委員会

- 令和4年第1回定例会 一般質問

- 令和3年第4回定例会 一般質問

- 令和3年第3回定例会 決算委員会

- 令和3年第3回定例会 一般質問

- 令和3年第2回定例会 一般質問

- 令和3年第1回定例会 予算委員会

- 令和2年第4回定例会 一般質問

- 令和2年第3回定例会 決算委員会

- 令和2年第3回定例会 一般質問

- 令和2年第2回定例会 一般質問

- 令和2年第1回定例会 予算委員会

- 令和2年第1回定例会 一般質問

- 令和元年第4回定例会 一般質問

- 令和元年第3回定例会 決算委員会

- 令和元年第2回定例会 一般質問

- 平成31年第1回定例会 予算委員会

- 平成31年第1回定例会 一般質問

- 平成30年第4回定例会 一般質問

- 平成30年第3回定例会 決算委員会

- 平成30年第3回定例会 一般質問

- 平成30年第2回定例会 一般質問

- 平成30年第1回定例会 予算委員会

- 平成30年第1回定例会 一般質問

- 平成29年第4回定例会 一般質問

- 平成29年第3回定例会 決算委員会

- 平成29年第3回定例会 一般質問

- 平成29年第2回定例会 一般質問

- 平成29年第1回定例会 予算委員会

- 平成29年第1回定例会 一般質問

- 平成28年第4回定例会 一般質問

- 平成28年第3回定例会 決算委員会

- 平成28年第3回定例会 一般質問

- 平成28年第2回定例会 一般質問

- 平成28年第1回定例会 予算委員会

- 平成28年第1回定例会 一般質問

- 平成27年第4回定例会 一般質問

- 平成27年第3回定例会 決算委員会

- 平成27年第3回定例会 一般質問

- 平成27年第2回定例会 一般質問

- 平成27年第1回定例会 予算委員会

- 平成27年第1回定例会 一般質問

- 平成26年第4回定例会 一般質問

- 平成26年第3回定例会 決算委員会

- 平成26年第3回定例会 一般質問

- 平成26年第2回定例会 一般質問

- 平成26年第1回定例会 予算委員会

- 平成26年第1回定例会 一般質問

- 平成25年第4回定例会 一般質問

- 平成25年第3回定例会 決算委員会

- 平成25年第3回定例会 一般質問

- 平成25年第2回定例会 一般質問

- 平成25年第1回定例会 予算特別委員会

- 平成25年第1回定例会 一般質問

- 平成24年第4回定例会 一般質問

- 平成24年第3回定例会 決算特別委員会

- 平成24年第2回定例会 一般質問

- 平成24年第1回定例会 予算特別委員会